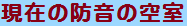

楽器もガンガンに使える防音室を作っています。

地盤からコンクリートブロックで

基礎を立ち上げております。

防音室を作っているところは

付近より少し小高くなっていて

今はやりのゲリラ豪雨の災害の心配が少ないところです。

そこで

地盤より少し高いところを

防音室の床にする予定です。

防音材は

重いのが特長ですので

高いと

仕事がしにくいのです。

仕事をするのが

大変なので

仮の床を

作りました。

仮の床と言っても

相当丈夫に作りました。

電話06-6491-6339〒661-0971兵庫県尼崎市瓦宮2-18-15 掲載の楽器可賃貸は杉原土地有限会社の自社物件

年中無休8:00-18:00 スマートフォンに演奏した楽曲を入れてご見学下さい

スマートフォンに演奏した楽曲を入れてご見学下さい

楽器もガンガンに使える防音室を作っています。

地盤からコンクリートブロックで

基礎を立ち上げております。

防音室を作っているところは

付近より少し小高くなっていて

今はやりのゲリラ豪雨の災害の心配が少ないところです。

そこで

地盤より少し高いところを

防音室の床にする予定です。

防音材は

重いのが特長ですので

高いと

仕事がしにくいのです。

仕事をするのが

大変なので

仮の床を

作りました。

仮の床と言っても

相当丈夫に作りました。

歳をとって

老人になった私ですので

丸一日

仕事をするのはこたえます。

昨日

壁の骨組みを作りました。

今日は屋根の骨組みを作りました。

屋根は天井と一緒に作りました。

もちろん屋根と天井は

繋がっていません。

音が伝わらないように

繋がっていません。

写真の様に組み立てた後

分解して

雨に備えました。

分解したまま

外壁を張り上げ

その後また組み立てようと思います。

楽器もガンガンに使える

別棟の防音室作り始めました。

外壁の枠を作り

仮置きしました。

写真向こうの板は

向こう側の塀で

防音室とは関係がありません。

枠に

石膏ボードを2重張りしたあと

組み立てる予定です。

天井の枠も先に作ってみます。

今までの

経験を

生かして

もっともっと遮音性の高い物を

作ることを

目指して

新しい工法を

使う予定です。

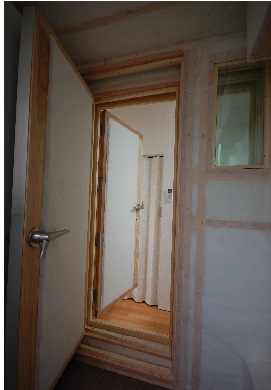

先日

防音扉を取付ました。

防音扉の基本は

隙間を作らないことですので

戸当たりをしっかり防音扉に押しつけて取り付けます。

しかし

戸当たりが曲がっていたら

しっかり押しつけても

防音扉と添うことが困難です。

写真の様な

戸当たりなら

ダメですよね。

やっぱり戸当たりは

まっすぐな

素直な材でないと

いけません。

小社では

カラ松を使っていますが

ときとして

節があって

曲がったものが

入ってくることになります。

そのような材は

はねて使いません。

素直な良材を使いました。

ところで

材の良否を見分けるには

写真の様に横から見るのが

適切ですよね。

昔は建設現場では

大工さんが良くやっていたように思いますが

今は

あまり見かけませんように思います。

私はよくやりますが

小社の作る防音室には 防音扉を自作しております。

写真の様な 防音扉を自作しております。

小社の作る防音室は 大きさが 小さめですので 既製品の防音扉では うまく納まらないのと コストが高くついてしまうからです。

自作すると 大きさは自在です。

写真は 二重扉を自作したものです。

コストと自由度から 自作している防音扉の材料は 木材です。

これは扉ですので それを取り付けるための 枠材も必要です。

防音扉の要素はふたつです。

これらの目的を達成するために 材料を効果的に使います。

遮音材として

を使います。

合板に遮音シートをゴム系接着剤で貼り付けます。

遮音シートをつけた面に 枠材を取り付けます。

幅の広い枠を一方に その他に幅の狭い枠を接着剤とビスで取り付けます。

合板の枠がついていない方に 非硬化型接着材をぬり 四周をゴム系の接着剤をぬり 合板を張り付けます。

その上にゴム系の接着剤で遮音シートを貼り付け遮音材として完成です。

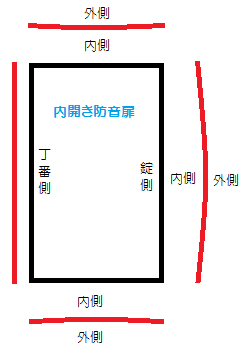

防音扉に一番大事なのは 隙間を作らないことです。

まず丁番で枠に防音扉を取り付けます。

ドアと ドアの戸当たりを 密着させるために 戸当たりを 後付けとします。

ドアと ドアの戸当たりを 密着させるために 戸当たりを 後付けとします。

戸当たりは 上質な節のない材で 固くなく割れないものが 適切です。

小社では 手に入りやすい カラ松を使っています。

まず 引き寄せ錠部分に ネジ止めします。

引き寄せ錠を 全閉する少し手前で 戸当たりを強く押しつけて 止め付けます。

そのあと 戸当たりの上部と下部を 7mmから10mm程度ドア側に取り付けます。

戸当たりは 緩くカーブしたように 取り付きます。

その後 ドアを全閉より少し前まで閉じた後 戸当たりをドアに押しつけるように ネジ止めしていきます。

戸当たりを 放物線状に曲げて 扉に密着させます。

丁番側の戸当たりは 引き寄せ錠を 少しだけ閉めて 戸当たりを 扉に押しつけながら ネジ止めします。

上の戸当たりと 下の戸当たりは 丁番側の戸当たりと 引き寄せ錠側の戸当たりを 結ぶように 両側を止め付けます。

その後 戸当たりの中央を 扉側に押し曲げながら ネジ止めします。

四周ネジ止めした後 扉を 全閉し 隙間がないかどうか確認して 隙間があれば 再度調整します。

隙間がなければ 10cm間隔で ネジ止めして 完全に固定します。

戸当たりに スポンジゴムのようなものを使うことが よくあります。

しかし小社の行った実験では 高発泡(低比重:泡が大きく入っているもの)のスポンジゴムは 防音には 役に立たないことがわかりました。

高発泡のスポンジゴムは 空気は通さないが音は通します。

強固な防音扉に用いるゴムは 低発泡(高比重:固くて押すのに力がいるもの)ゴムで 中は質密です。

押す力が相当要りようですので 鋼製の枠と扉でないと達成できません。

小社の自作防音扉では戸当たりにゴムのようなものを使わず 扉と戸当たり同士を密着させる方法を使っております。

そのために 模式図のように 湾曲させて密着させています。

戸当たりに

スポンジゴムのようなものを使うことが

よくあります。

しかし小社の行った実験では

高発泡(低比重:泡が大きく入っているもの)のスポンジゴムは

防音には

役に立たないことがわかりました。

高発泡のスポンジゴムは

空気は通さないが音は通します。

強固な防音扉に用いるゴムは

低発泡(高比重:固くて押すのに力がいるもの)ゴムで

中は質密です。

押す力が相当要りようですので

鋼製の枠と扉でないと達成できません。

小社の自作防音扉では戸当たりにゴムのようなものを使わず

扉と戸当たり同士を密着させる方法を使っております。

そのために

模式図のように

湾曲させて密着させています。

戸当たりを

放物線状に曲げて

扉に密着させます。

丁番側の戸当たりは

引き寄せ錠を

少しだけ閉めて

戸当たりを

扉に押しつけながら

ネジ止めします。

上の戸当たりと

下の戸当たりは

丁番側の戸当たりと

引き寄せ錠側の戸当たりを

結ぶように

両側を止め付けます。

その後

戸当たりの中央を

扉側に押し曲げながら

ネジ止めします。

四周ネジ止めした後

扉を

全閉し

隙間がないかどうか確認して

隙間があれば

再度調整します。

隙間がなければ

10cm間隔で

ネジ止めして

完全に固定します。

一番大事なのは

隙間を作らないことです。

ドアと

ドアの戸当たりを

密着させるために

戸当たりを

後付けとします。

戸当たりは

上質な節のない材で

固くなく割れないものが

適切です。

小社では

手に入りやすい

カラ松を使っています。

まず

引き寄せ錠部分に

ネジ止めします。

引き寄せ錠を

全閉する少し手前で

戸当たりを強く押しつけて

止め付けます。

そのあと

戸当たりの上部と下部を

7mmから10mm程度ドア側に取り付けます。

戸当たりは

緩くカーブしたように

取り付きます。

その後

ドアを全閉より少し前まで閉じた後

戸当たりをドアに押しつけるように

ネジ止めしていきます。

枠に合板を取り付けた扉の外形をつくります。

防音扉の

もうひとつの要素

隙間を作らないことを

達成する必要があります。

そのため使われるのが

扉自体の枠と

それを取り付ける枠・丁番

それを引き寄せるための引き寄せ錠です。

まず

扉に

丁番を取り付けます。

普通扉には軽い扉には2枚

重い扉には3枚取り付けるのが

基本ですが

密着性を高めるため

5枚吊りとします。

丁番を取り付けた防音扉を

枠に取付ます。

取り付けた後

引き寄せ錠を取り付けます。

引き寄せ錠の

当たり金具も取り付けます。

このあと

隙間をないように

戸当たりをつけます。

防音扉の要素はふたつです。

これらの目的を達成するために

材料を効果的に使います。

遮音材として

を使います。

合板に遮音シートをゴム系接着剤で貼り付けます。

遮音シートをつけた面に

枠材を取り付けます。

幅の広い枠を一方に

その他に幅の狭い枠を接着剤とビスで取り付けます。

合板の枠がついていない方に

非硬化型接着材をぬり

四周をゴム系の接着剤をぬり

合板を張り付けます。